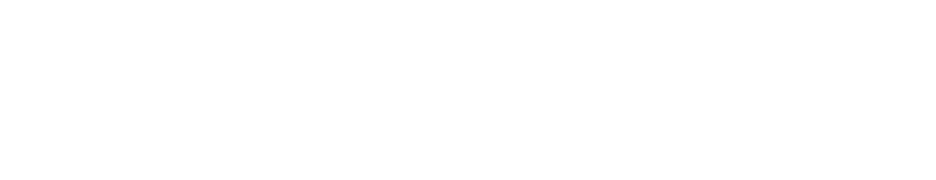

时 间:2025年5月23日(周五)15:00-17:00

地 点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

主 办:江苏凤凰教育出版社 浙江大学中西书院

一、开场环节

主持人开场

袁楠(凤凰出版传媒股份有限公司副总经理)介绍新书发布会主题及来宾

樊明(江苏凤凰教育出版社社长)致辞

二、新书揭幕仪式

三、嘉宾对谈

主题:高等教育的困境与革新

核心议题:

大学对聪明的痴迷如何亏欠了学生?

大学里从未教授过的“缺失的课程”是什么?

这些议题能给我国高等教育带来哪些启示。

四、观众互动

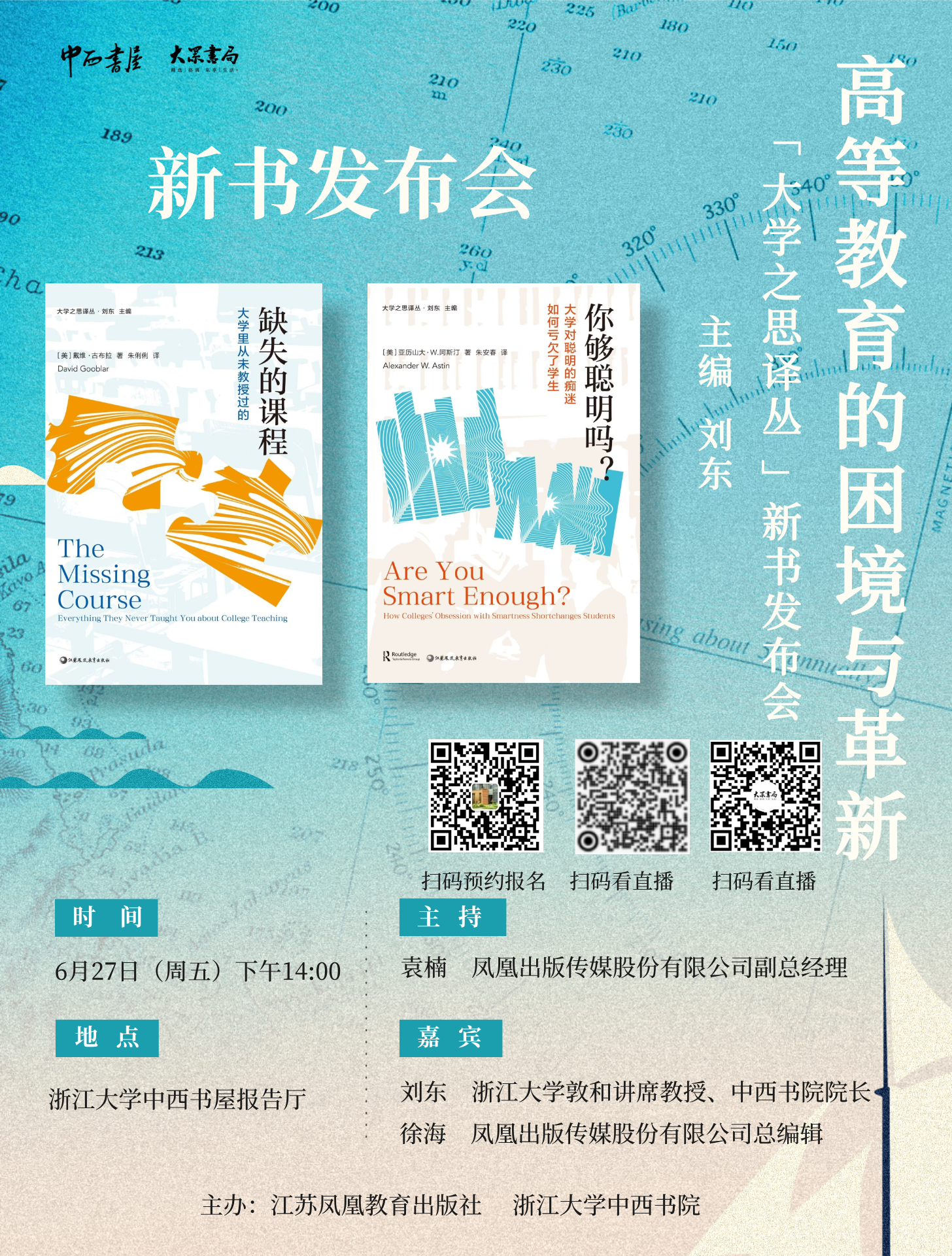

讲座主题:华夏文明的地理解读

主 讲 人:唐晓峰 北京大学城市与环境学院历史地理研究中心教授

与 谈 人:刘迎胜 浙江大学中西书院特聘教授

主 持 人:刘 东 浙江大学敦和讲席教授、中西书院院长

讲座时间:2025年5月16日(周五)下午3:00

讲座地点:浙江大学紫金港校区成均苑3幢南面1楼中西书屋报告厅

内容摘要:

古代华夏文明是大地域文明,具有辽阔的疆域,所谓“江山万里”。然而,辽阔的地域既是财富,也是挑战,如何治理、巩固、繁荣这片辽阔的土地,需要一系列的制度设计与思想建构。在数千年的努力过程中,华夏祖先成功地完成了这项巨大的文明课题。本讲座,就是从地理学的视角,回顾华夏文明的地理特征,或称地理文化,阐述一些经典的地理观念,如“禹迹”“九州”“五服”“中国”“五岳”等,由以认识华夏文明的又一个维度。讲述中包含一些中外文明互鉴的内容。

主讲人介绍:

唐晓峰,在北京大学历史系考古专业与地理系历史地理专业完成本科与硕士研究生学习。20世纪80年代中期在美国雪城大学地理系学习,获博士学位。20世纪70年代曾在内蒙古大学蒙古史研究室工作,自90年代中期始,任教于北京大学城市与环境学院历史地理研究中心。曾任中国地理学会历史地理专业委员会副主任。主要研究领域为:历史人文地理、北京历史地理、地理学思想史。主要著作有《从混沌到秩序:中国上古地理思想述论》《文化地理学释义》《人文地理随笔》《北京北部山区古长城遗址地理调查报告》《什么是历史地理学》等。

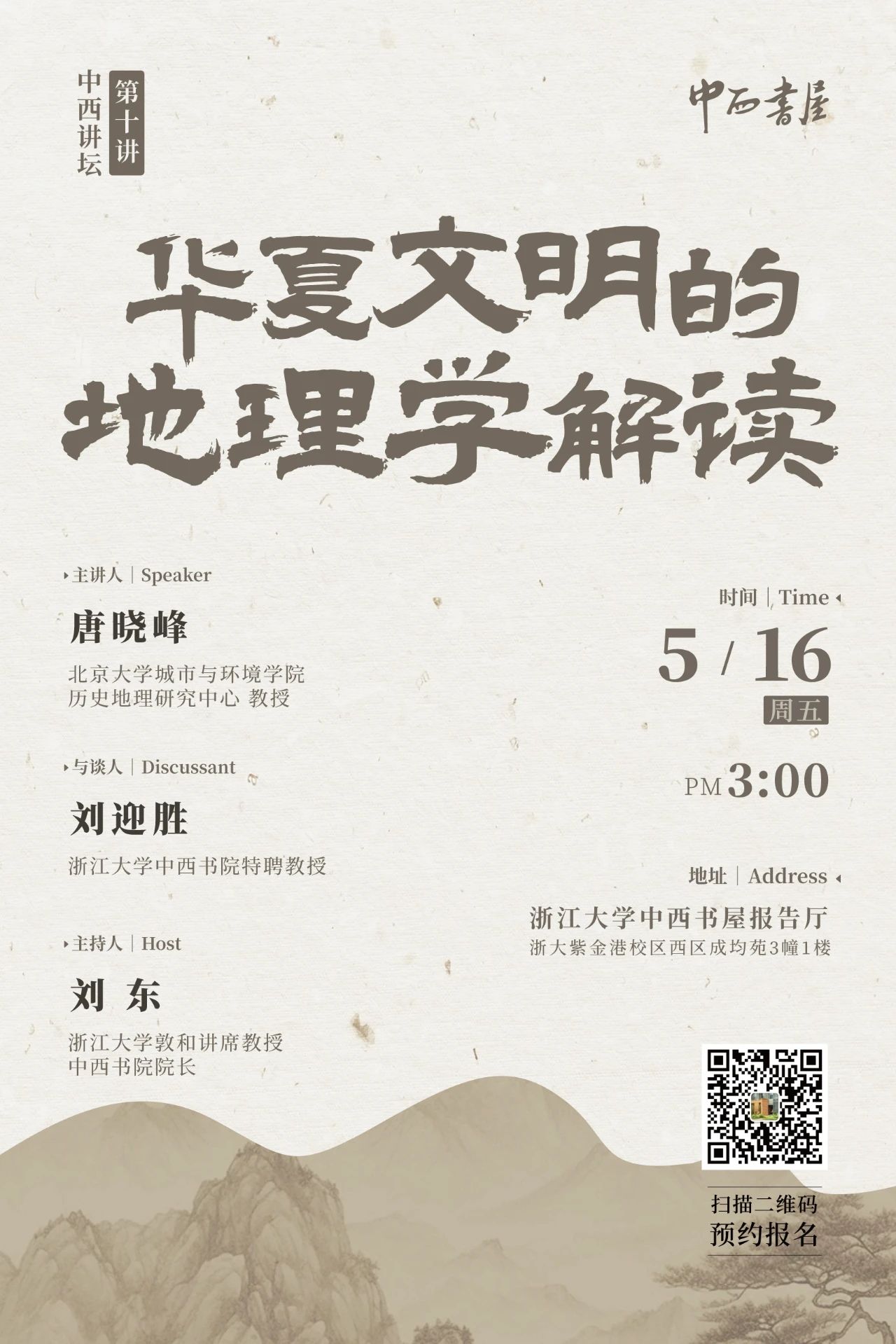

讲座主题:另一种爱情:人类亲密关系的多种路向

主 讲 人:刘 东 浙江大学敦和讲席教授、中西书院院长

讲座时间:2025年4月11日(周五)15:00-17:00

讲座地点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

人类社会是一个个体间互动的过程,其基础在于人类意识到自身对他者的需要和他者对自己的需要。这种社会性动物的基本潜能促使了“我-你”关系的形成,从而为人类社会提供心理基石,爱情即是由此而形成的人类普遍现象。爱情在不同文化和历史背景下有着不同的内涵,而近代西方文化的冲击使得传统爱情观念受到了挑战。通过不同文明尤其是在中国传统爱情观念的比照下,我们可以学会不再将某一特定观念视为爱情的唯一标准,而去尝试探寻“另一种爱情”的可能性。

(此活动赠书受“浙江大学精品文化项目培育计划”定向支持)

阅读书目:《缔造选本 :<花间集>的文化语境与诗学实践》

讲 读 人:马强才 杭州师范大学人文学院副教授

主 讲 人:杨 朗 浙江大学中西书院特聘副研究员

时 间:2025年3月28日(周五)15:00-17:00

地 点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

《花间集》是一文学史上首部文人词选集,但它在文学史上的地位及影响还没有被充分认识。本书揭示出《花间集》后,数代读者皆视其为重要选本。通过重新认识该选本的文化和文学语境,作者不仅展示了它与唐代文学的联系,同时深入地诠释了蜀地词人如何运用一种特别而又巧妙的方式,言说论述词体的未来模式。对于人们认识《花间集》在文学史上的地位及深远影响,起到积极的推动作用。

本书从历史与文学的双重角度,探察《花间集》成书的文化语境及其词作的诗学艺术,并强调二者之间的有机联系。作者分析指出,一方面,花间词乃唐代文学和文化潮流的产物,作为文化产品,它们极能反映十世纪蜀国的社会文化风貌;另一方面,花间词在诗艺方面有其自身发展的一贯性。全书共分两大部分:上部为“文化语境”,分别阐述“时代之‘风’:唐文化与曲子词”、“诗人之‘位’:十世纪蜀国朝廷与文化”、“撷诗之‘英’:唐和蜀的选本”;下部为“诗学实践”,具体内容为“由仿到创:《花间集》的诗艺”、“体、象、声:花间词里的性别”、“神女:《花间集》中的仙子形象”。通过分析,揭示了《花间集》产生的历史文化背景,同时为人们重新认识《花间集》在文学史上的地位与影响起到了推动作用。

阅读书目:《善的脆弱性:古希腊悲剧和哲学中的运气与伦理》

讲 读 人:陈 玮 浙江大学哲学学院副教授

刘 佳 美国德克萨斯大学奥斯汀校区亚洲研究/社会学博士

主 讲 人:杨 朗 浙江大学中西书院特聘副研究员

时 间:2024年12月27日(周五)15:00-17:00

地 点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

善,为什么不能保护我们,免遭恶的侵袭?善的脆弱性到底是一种缺陷,还是一种黄金般的品质?正义之士常常面对如下困境:他们一心追求善和公正,却因为外部因素的干扰,需要在个人的繁盛上做出妥协,甚至彻底否定自我。《善的脆弱性》直面这一道德困境,通过对古希腊文学和哲学文本的探讨,最终拒斥了柏拉图关于善能够保护人类免受恶之侵袭的观念,站在了古希腊悲剧家和亚里士多德一边,认为善的脆弱性正是实现善的关键所在。本书令美国哲学家纳斯鲍姆一举成名,不仅为她在学术界获得无数称誉,也将她的影响力拓展到公共领域。

(此活动赠书受“浙江大学精品文化项目培育计划”定向支持)

讲座主题:宋人读书的境界

主 讲 人:李华瑞 浙江大学敦和讲席教授、中国宋史研究会会长

讲座时间:2024年12月25日(周三)15:00-17:00

讲座地点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

两宋是中国历史上承前启后的重要转型时期,读书普及率获得空前提高。雕版印刷术自唐五代形成、推广,至北宋前期已具有相当大规模。印刷改变千百年来读书人依靠手写本的历史,标识着读印本书时代的到来。宋朝有鉴于唐末五代武人干政的历史教训,大力实行佑文政策,科举制度极大催生了社会读书的热情。“书中自有黄金屋”“万般皆下品,惟有读书高”,一时成为社会读书风尚的写照。读书的功利性于此可见一斑。在注重考取功名的同时,宋朝读书人在两个方面提高了读书的境界,这就是“读书将以穷理,将以致用也”。读书“将以致用”就是把书本知识转化成改造社会的力量。范仲淹、王安石在北宋中期先后组织领导的“庆历新政”“王安石变法”,就是先进士大夫们企图用儒家的“内圣外王”政治思想重建社会秩序的有益实践。读书境界的提高又表现在“读书将以穷理”,“穷理”就是追求真理,敢于创新、敢于怀疑。宋儒以义理之学对汉唐章句之学的革新始自宋仁宗庆历前后的疑古思潮,对儒家经典,从“疏不破注”,到“舍传求经”,再到“疑经改经”,确是一场思想解放运动。以王安石“荆公新学”和“程朱理学”为主体的“宋学”,是宋朝读书人留给中华文明最为丰厚的文化思想遗产。

(此活动赠书受“浙江大学精品文化项目培育计划”定向支持)

阅读书目:《艺术界》

讲 读 人:卢文超 东南大学艺术学院教授

主 讲 人:杨 朗 浙江大学中西书院特聘副研究员

时 间:2024年12月6日(周五)14:00-16:00

地 点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

对艺术的传统分析往往局限于艺术家和艺术品,而贝克尔则以社会学之眼审视艺术,将艺术看作一种集体活动,对“艺术界”这一概念进行了丰富而精微的阐发。在贝克尔看来,艺术界通常与它试图与之划清界限的世界有着千丝万缕的联系,因此,本书的每一章都从一个略有不同的视角窥探艺术界,讨论了艺术品创作进程及其参与者之间的合作与冲突,艺术活动中的特殊惯例,新的艺术家分类,艺术与国家的关系,以及艺术的名声问题等等,展现了一幅艺术界运作与变化的生动全景图。

(此活动赠书受“浙江大学精品文化项目培育计划”定向支持)

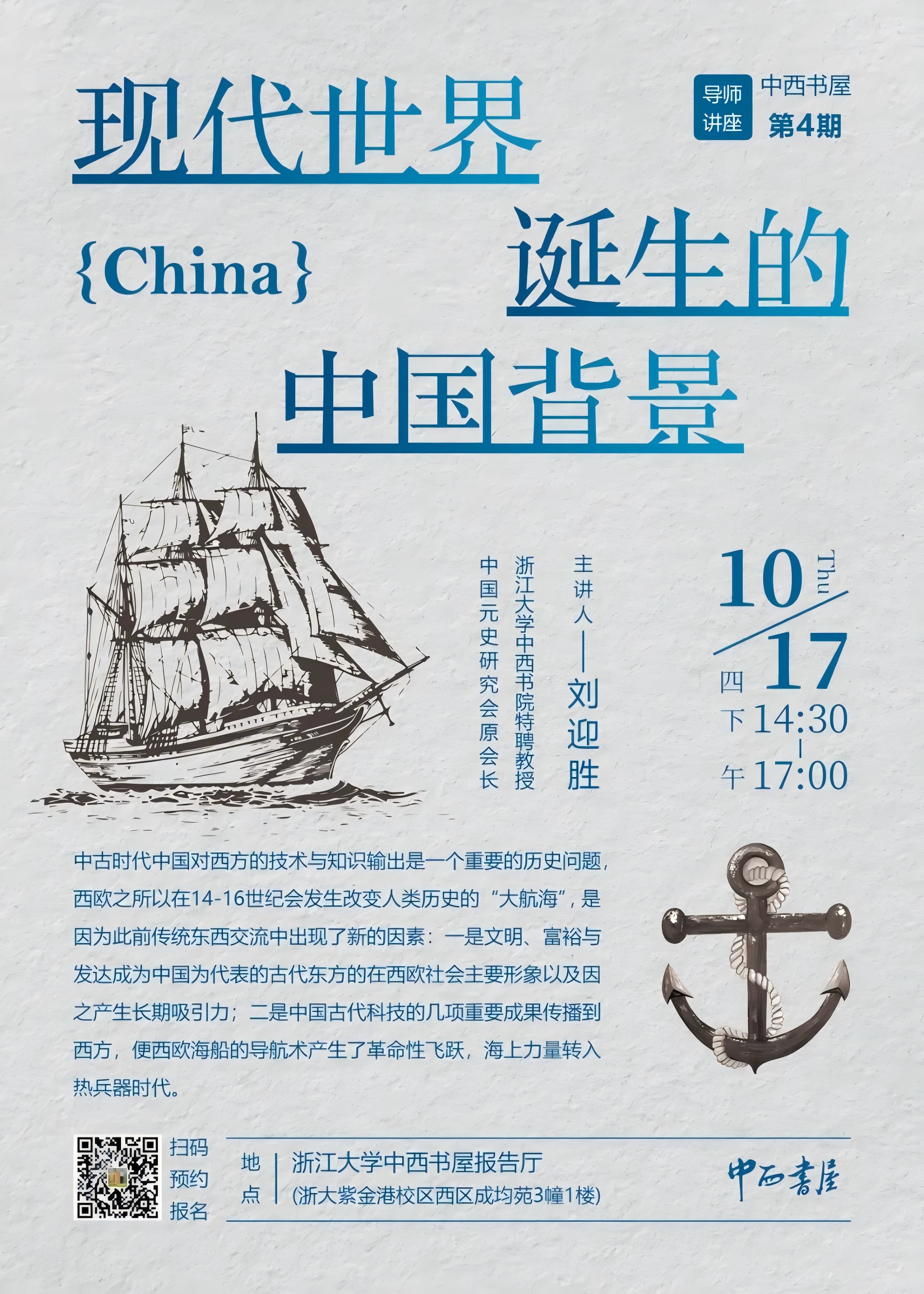

讲座主题:现代世界诞生的中国背景

主 讲 人:刘迎胜 浙江大学中西书院特聘教授

讲座时间:2024年10月17日(周四)14:30-17:00

讲座地点:浙江大学中西书屋报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

中古时代中国对西方的技术与知识输出是一个重要的历史问题,西欧之所以在14-16世纪会发生改变人类历史的“大航海”,是因为此前传统东西交流中出现了新的因素:一是文明、富裕与发达成为中国为代表的古代东方的在西欧社会主要形象以及因之产生长期吸引力;二是中国古代科技的几项重要成果传播到西方,便西欧海船的导航术产生了革命性飞跃,海上力量转入热兵器时代。

(此活动赠书受“浙江大学精品文化项目培育计划”定向支持)

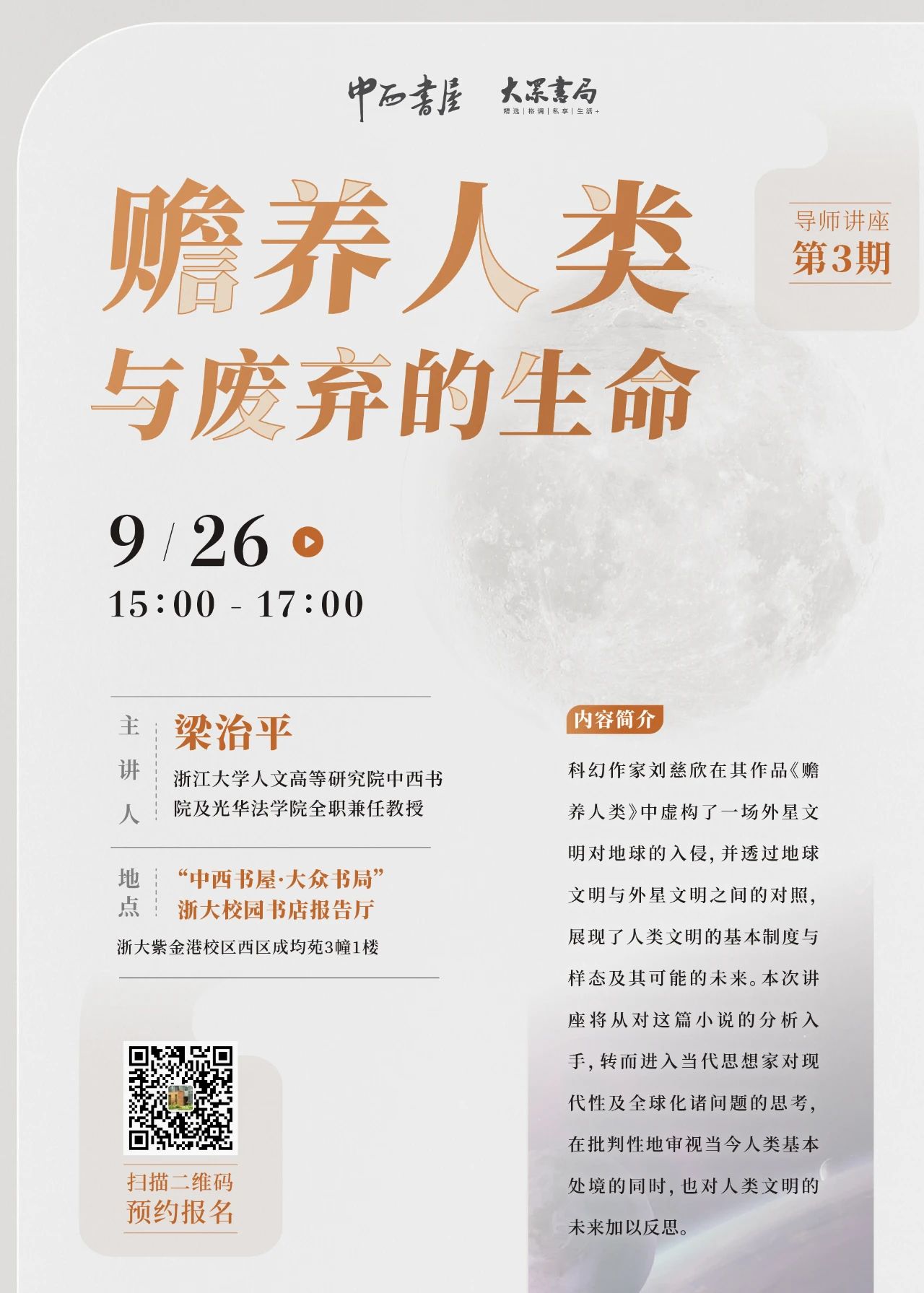

讲座主题:赡养人类与废弃的生命

主 讲 人:梁治平 浙江大学中西书院、光华法学院双聘教授

讲座时间:2024年9月26日(周四)15:00-17:00

讲座地点:“中西书屋·大众书局”浙大校园书店报告厅(浙大紫金港校区西区成均苑3幢1楼)

内容摘要:

科幻作家刘慈欣在其作品《赡养人类》中虚构了一场外星文明对地球的入侵,并透过地球文明与外星文明之间的对照,展现了人类文明的基本制度与样态及其可能的未来。本次讲座将从对这篇小说的分析入手,转而进入当代思想家对现代性及全球化诸问题的思考,在批判性地审视当今人类基本处境的同时,也对人类文明的未来加以反思。

讲座主题:行而上下学:经由海德格尔反思老子与赫拉克利特的关系

主 讲 人:何乏笔/Fabian Heubel 台湾“中研院”中国文哲研究所研究员

主 持 人:刘东 浙江大学敦和讲席教授、中西书院院长

讲座时间:2024年4月3日(周三)下午3:00

讲座地点:浙江大学紫金港校区成均苑8幢北面9楼938会议室

内容摘要:

海德格尔认为,柏拉图借由洞穴意象所表达的存在观,来“斗争”赫拉克利特“自然”(φύσις/fysis/physis)即存在的思想。在此脉络下,何谓“自然”?海德格尔语言中的φύσις/fysis是一种在上行 (Aufgehen)与下行(Untergehen)、出隐(Entbergen)与入隐(Verbergen),或说“自行出隐”(Sichentbergen)与“自行入隐” (Sichverbergen)之间所运行的“自然”。他所触及的思考显然与道家哲学脉络下的“自然”有所相应:海德格尔讨论“存在”与“自然”的关系呼应着老子连结“道”与“自然”的模式。因为如此,海德格尔将老子看成是反驳柏拉图的盟友(他所反驳的是柏拉图在洞穴寓言中对“无隐”(das Verborgene, τὸ ἀληθές/to alithes)的描述)。

简言之,海德格尔与老子的盟友关系基于赫拉克利特的φύσις/fysis与老子的“自然”在一种以“自然”为“自化”的理解中密切相应。一旦如此理解,也能初步通达φύσις/fysis、自化与(自然)气化的关系,因为“气化”从最根本而且最日常的意涵而言,是指呼吸的自然自化,在其中“气”绵绵不断地上行与下行、自显与自隐。

主讲人简介:

何乏笔( Fabian Heubel ):哲学家、汉学家,德国法兰克福大学汉学硕士、德国达姆施塔特科技大学哲学博士,现任台湾“中研院”中国文哲研究所研究员、德国柏林自由大学古典与现代中国哲学客座教授,著有 Das Dispositiv der Kreativität (《创造性的部署》)、Chinesische Gegenwartsphilosophie zur Einführung(《中国当代哲学导论》)、Gewundene Wege nach China. Heidegger–Daoismus–Adorno(《曲通中国:海德格—道家—阿多诺》)、Was ist chinesische Philosophie? Kritische Perspektiven(《何谓中国哲学? 批判性的视角》)、《修养与批判:跨文化视野中的晚期傅柯》等,译有《福柯考》、《力量:美学人类学的基本概念》等,编有 Dimensionen der Selbstkultivierung(《自我修养的向度》)、《若庄子说法语》、《跨文化漩涡中的庄子》等。